小学校受験を目指すご家庭では、過去問や模擬試験に触れる中で「地面の下で育つ野菜はどれでしょう?」という問題を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

この問題、正解は 大根・人参・ごぼう・じゃがいも など、いわゆる 根菜類 と呼ばれる野菜です。

しかし実際には、普段よく食べている野菜であっても「どのように育つのか」を子どもが正しく理解していないケースが少なくありません。

なぜ小学校受験で「根菜類」が出題されるのか?

小学校受験では単なる知識を問うのではなく、子どもたちに 生活と学びを結びつける力 を育てることが重視されています。

根菜類の問題が出される背景には、次のような教育的意図があります。

• 食材の成り立ちを知ることで、自然への関心を育む

• 「食べること」の意味や食べ物の大切さに気づく

• 栄養や健康との関係を理解する基礎を作る

つまり、単なる「知識問題」ではなく、 生活科・理科・食育 へとつながる学びなのです。

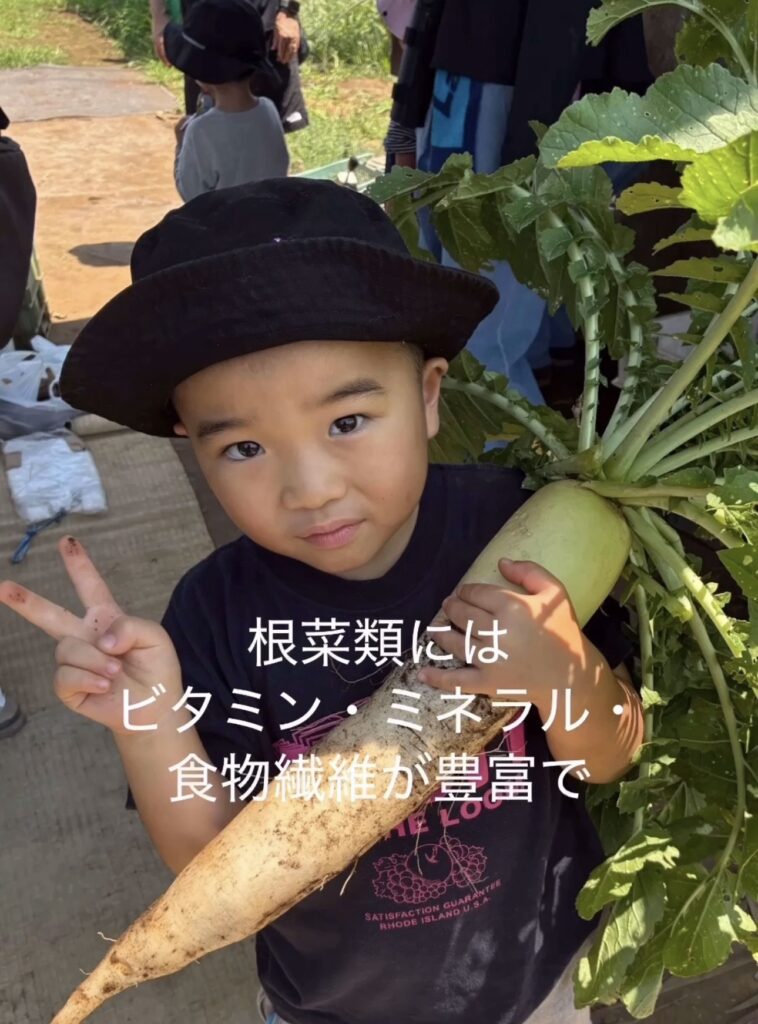

根菜類が子どもの成長に大切な理由

根菜類には、次のような栄養が豊富に含まれています。

• ビタミン:体の調子を整える

• ミネラル:成長に欠かせない栄養素

• 食物繊維:腸内環境を整える

受験のためだけでなく、子どもの健やかな成長を支える上で欠かせない食材であることがわかります。

家庭でできる「食育 × 受験準備」

小学校受験の準備は机上だけではありません。

食卓や買い物の時間を使って、親子で次のような学びを深めてみましょう。

1. スーパーで「どこで育つ野菜か」をクイズにする

2. 料理をしながら、野菜の切り口や形を観察する

3. 食卓で「体にどんな良い働きがあるか」を話す

こうした体験を積み重ねることで、子どもは自然に「知識」と「生活」を結びつけ、受験問題にも自信を持って答えられるようになります。

まとめ

小学校受験に頻出する「根菜類」の問題は、単なる知識を問うのではなく、自然・生活・健康をつなげる総合的な学びを重視しています。

受験勉強の一環としてだけでなく、毎日の食卓を通して

• 「どのように育つのか」

• 「なぜ体に良いのか」

を親子で語り合うことが、何よりの教育になります。

家庭での小さな工夫が、お子さまの学びの深さを育て、小学校受験だけでなく、その先の学びにも大きな力となっていきます。

コメント