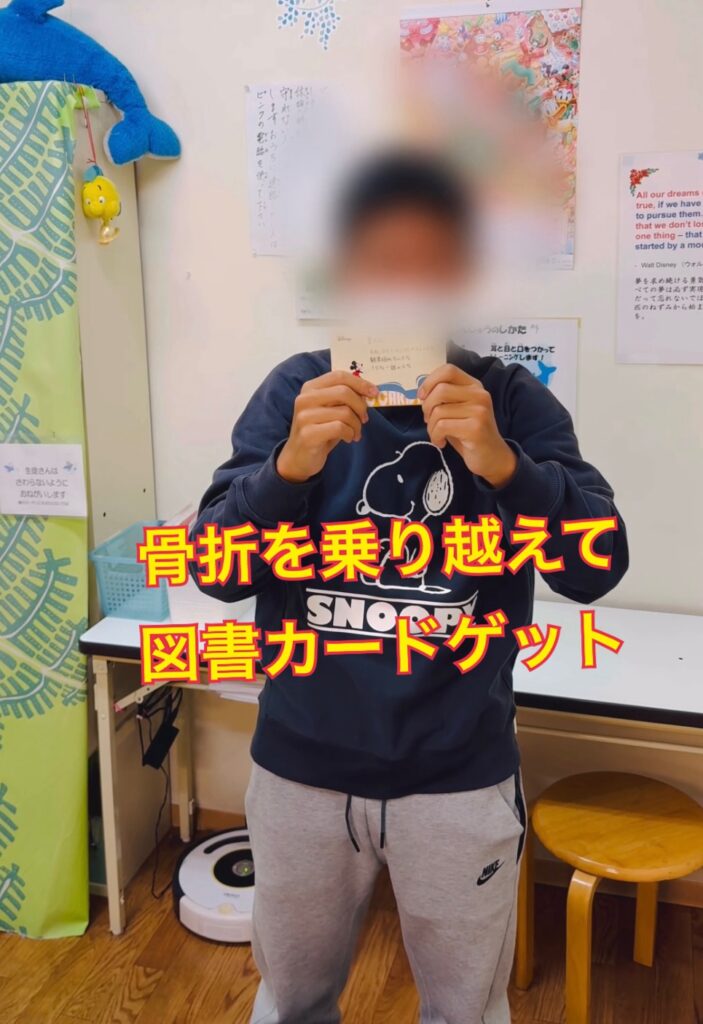

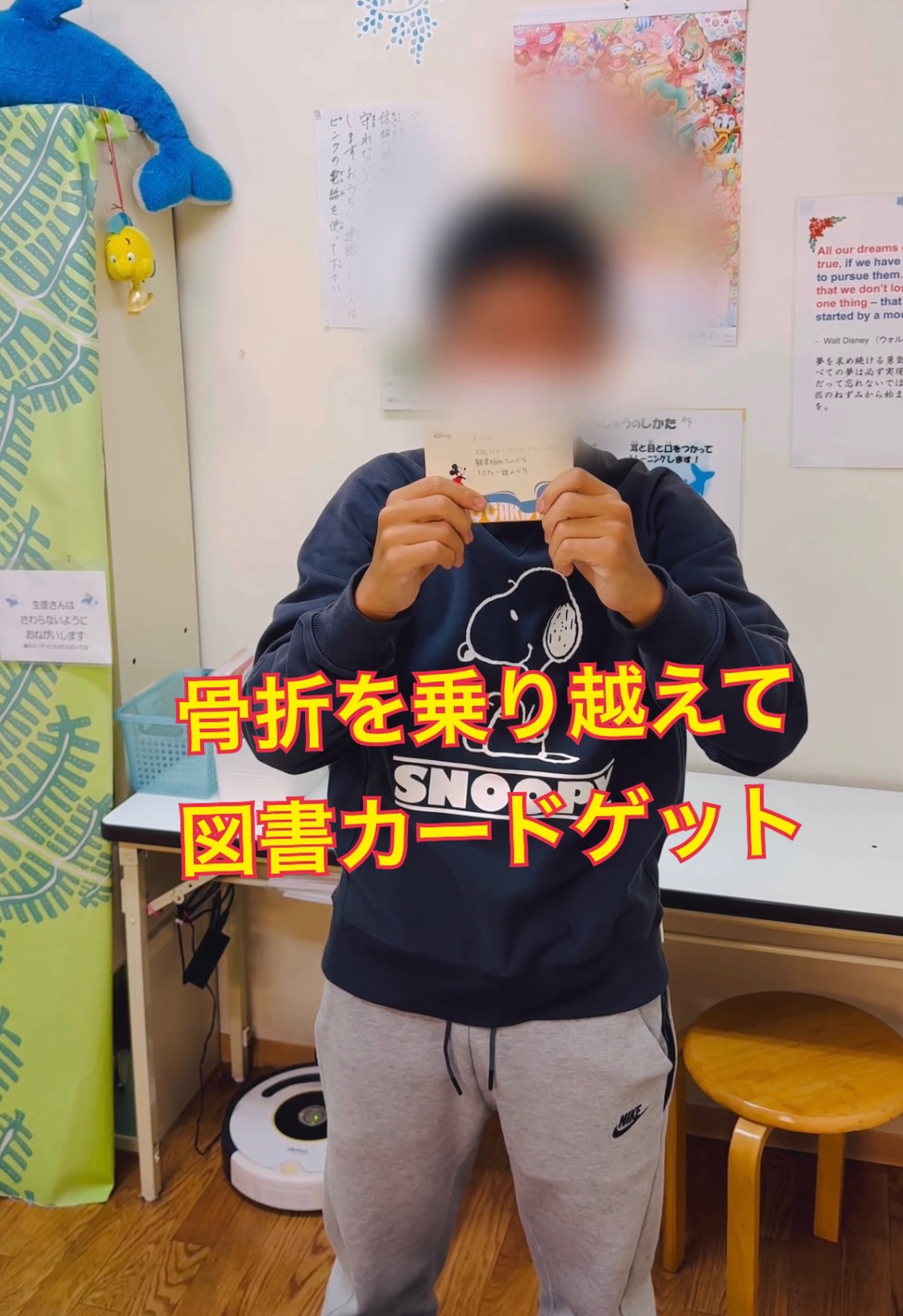

高校生になると、テストは難化し、努力してもすぐに結果に結びつかないことが増えます。そんな「見えない蓄積の期間」を耐え、夏期講習で苦手科目と正面から向き合った生徒が、ついに“初めての図書カード”を手にしました。しかも、骨折というアクシデントも乗り越えて。

これは小さなご褒美ではなく、「努力が確実に力になっている」ことを示す明確な証です。本記事では、この成功がなぜ価値あるものかを深掘りし、同じように伸び悩む生徒と、その保護者・教師に向けた具体的な支援方法と実践的アドバイスをお伝えします。

成績がすぐに上がらない「蓄積の期間」の意味

高校学習は、中学までと比べて「学ぶ密度」と「理解の深さ」が求められます。

短期的な暗記だけでは太刀打ちできず、基礎知識の定着とそれを活用するための思考力が必要になります。

その過程で、次のような“停滞”が起きます。

• 新しい学びに脳が適応するための再編成期

• 表面的には成績が動かないが、内部でスキルが蓄積されている期間

• 学習方法を見直す必要があるサイン

**この停滞は“成長の前兆”**であって、失速ではありません。今回の生徒のように、地道に努力を続けられるかどうかが、その後の飛躍を分けます。

「図書カード獲得」が示すもの — 単なる報酬以上の価値

図書カードという結果は次の点で重要です。

1. 外的な可視化 — 子どもにとって「努力が形になった」ことを視覚で確認できる。

2. 自己効力感の獲得 — 「できる」という実感が、次の挑戦へのエネルギーになる。

3. 継続の動機づけ — 一度得た成功体験は再現性を生み、努力を習慣化させる。

つまり、小さなご褒美は心理的なブースターです。大きな結果を生むための「燃料」として機能します。

保護者・教師が今できる具体的な支援(声かけと環境)

1) 言葉がけの質を変える

良い例(伝えたいポイントを明確に):

• 「いまは根っこを育てている時期だね。続けている姿を誇りに思うよ。」

• 「今日の一歩が明日の力になるよ。小さな進歩を一緒に数えよう。」

避けるべき例:

• 結果だけを褒める(例:「順位が出てないのに…」)

• 比較(「○○くんはもっと…」)

2) 小さな成功を“可視化”する仕組み

• 週間・月間の「成長シート」を作る(解けた問題数、理解できた単元を記録)

• 成果に対する即時の承認(短いメッセージやスタンプでOK)

3) 学習の「質」を整える

• 苦手科目の小分け学習(10~20分集中 × 反復)

• インターバル学習(学習→短い休憩→再学習)で定着を促進

生徒本人への実践アドバイス(習慣と戦略)

A. 小さな目標を積み重ねる(SMARTで)

• 具体的(Specific):「英単語を10個暗記する」

• 測定可能(Measurable):「テストで5点UP」

• 達成可能(Achievable):「毎日15分」

• 関連性(Relevant):「志望校の出題範囲に直結」

• 期限(Time-bound):「1週間で」

B. 「振り返りノート」をつける

• 何ができたか、どこでつまずいたか、次に何をするかを短く記録。

• 定期的に見返すことで自分の成長が実感できる。

C. 苦手は“部分分解”で攻略

• 苦手単元を更に細かく分け、短時間で繰り返す。

• できたらすぐ自分にフィードバック(例:チェック表に✔)。

教室として取り組めること(塾・教師向け)

• 成功事例の共有:生徒の実例(許可を得て)を定期的に共有し、学習のモデルを提示する。

• メンタルサポート時間の確保:ただの指導だけでなく「相談の時間」を設ける。

• 保護者向けワークショップ:家庭での応援の仕方、声かけの文言を具体的に伝える。

よくある迷いと対応(Q&A)

Q.「努力しているのに結果が出ない。どう声をかければいいですか?」

A. 「努力のプロセス」を認め、具体的な改善点を一つだけ提示する(例:「今日のやり方で良かった点はここ。次は○○を試してみよう」)。

Q.「短期的なご褒美は必要ですか?」

A. はい。小さな報酬はモチベーション持続に有効。重要なのは「努力→フィードバック→報酬」のサイクルを習慣化することです。

最後に — 「今日の一歩」が未来を創る

今回の図書カード獲得は、小さな勝利ではありません。

継続の力、正しい支援、そして本人の諦めない姿勢が結実した証です。伸び悩む時期こそ、見えない努力が蓄積される大切な時間です。保護者・教師はその時間を信じ、適切に支え、ほめる。生徒はその信頼に応えて続ける――この循環が、やがて大きな飛躍を生みます。

コメント